Un paso atrás en Sudamérica: Tendencias regionales en la flexibilización ambiental

En un contexto tan complejo, donde tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Internacional de Justicia han reconocido la amenaza del cambio climático como una situación que vulnera los derechos humanos, la región sudamericana enfrenta una contradicción. En vez de fortalecer la institucionalidad ambiental, las políticas estatales apuntan a reducirla y debilitarla.

La alarma en el Perú

El Congreso ha presentado un proyecto normativo que amenaza directamente la sostenibilidad ambiental del país. Esta iniciativa busca desnaturalizar los fines de las áreas naturales protegidas, una de las herramientas más valiosas y útiles para mitigar los impactos del cambio climático.

Pero, ¿qué propone dicho proyecto? El PL N.º 11822/2024-CR, presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), tiene como objetivo modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834.

Los cambios más resaltantes[1] son los siguientes:

- El artículo 3 del proyecto facilita la reducción de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas de Amortiguamiento, ya que propone que su modificación se apruebe por Decreto Supremo del Consejo de Ministros en lugar de requerir una Ley.

- El artículo 4 subordina la conservación a intereses energéticos, al establecer que los fines de las ANP serán compatibles con políticas de seguridad e independencia energética, priorizando la extracción de petróleo o gas.

- El artículo 7 condiciona la creación de nuevas ANP con potencial de hidrocarburos al aval del MINEM, subordinando así los criterios de conservación a intereses extractivos.

- El Artículo 20 permite la interferencia del MINEM en los Planes Maestros de las ANP, ya que su aprobación dependerá de la opinión favorable del Ministerio cuando existan yacimientos de hidrocarburos, restando autonomía técnica al SERNANP.

- Finalmente, el Artículo 21 levanta las prohibiciones en las ANP de uso indirecto, permitiendo la explotación de recursos si es declarada de «necesidad pública e interés nacional». Esto es especialmente alarmante, ya que las Disposiciones Complementarias Finales declaran de interés proyectos de explotación que amenazan directamente a Parques Nacionales de la Amazonía como el Manu y el Alto Purús.

En síntesis, este proyecto no solo prioriza la explotación de recursos naturales en áreas protegidas, sino que representa un grave retroceso en la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales, especialmente en la Amazonía, lo que va en contra de los compromisos ambientales internacionales del país.

La absorción del Ministerio del Ambiente en Ecuador

Estas últimas semanas Ecuador ha sido un ejemplo preocupante en la materia, pues se publicó el Decreto Ejecutivo N°40 que fusiona el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Esta fusión resulta sumamente preocupante porque genera un conflicto de intereses fundamental, al implicar que un ministerio encargado de la promoción y el aprovechamiento de los recursos naturales domine la institucionalidad ambiental.

La entidad WWF Ecuador advierte que “[e]sta medida representa un retroceso institucional que debilita la estructura del Estado. Muestra un claro conflicto de interés al ser la institución encargada de cuidar el ambiente la que es absorbida por el sector extractivo, afectando la capacidad de regulación, control y rendición de cuentas. Y pone en riesgo la calidad de los servicios públicos, especialmente en los territorios más vulnerables[2]”.

La medida representa un debilitamiento en la protección ambiental, pues desaparece la autonomía, presupuesto y capacidad de fiscalización. Como resultado, se socava la protección ambiental y se inclina la balanza de forma irreversible hacia los intereses económicos a expensas de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

La “ley devastación” en Brasil

El Congreso de Brasil aprobó por mayoría un proyecto que facilita el licenciamiento ambiental, con el fin de promover las inversiones en el país al reducir los requerimientos de carácter ambiental. Asimismo, permite a los propios inversionistas obtener una suerte de «autolicenciamiento» con solo el compromiso de cumplir con la normativa[3]. La amenaza del autolicenciamiento inquieta a los sectores ambientalistas del país, que se han pronunciado en contra del proyecto, advirtiendo que los empresarios poco diligentes resultarán beneficiados de dicha ley, pues solo basta que se declare que el proyecto no tiene impacto ambiental o que sea de interés estratégico nacional para poder contar con licenciamiento.

Esta medida ha sido vetada parcialmente por el presidente Lula da Silva, buscando corregir elementos preocupantes como el autolicenciamiento. Sin embargo, se mantienen medidas como la “Licencia Ambiental Especial”, la cual agilizará permisos de proyectos que sean denominados como “estratégicos” por el Gobierno, para brindar celeridad a los mismos.

A pesar del veto, es evidente que el proyecto es una expresión del dominio de ciertos intereses económicos en la esfera pública, donde el licenciamiento ambiental solo se ve como un trámite burocrático y no como un elemento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de los proyectos de inversión. Reducir el licenciamiento ambiental a ser un mero trámite implica un riesgo enorme para la prevención y predictibilidad que deben tener las inversiones con impacto ambiental sustancial. No tener instrumentos de gestión ambiental adecuados amenaza directamente los derechos de la naturaleza y los derechos de acceso a un medio ambiente sano.

Un elemento a considerar: el Índice de Desempeño Ambiental

Como se ha comentado previamente, actualmente el cambio climático es una alarma global, frente al cual cada Estado se debe encargar de tomar medidas para mitigarlo. Producto de esta preocupación por parte de la comunidad internacional, se han celebrado diferentes compromisos internacionales con el fin de frenar el cambio climático, proteger a las futuras generaciones y asegurar que la biodiversidad se mantenga.

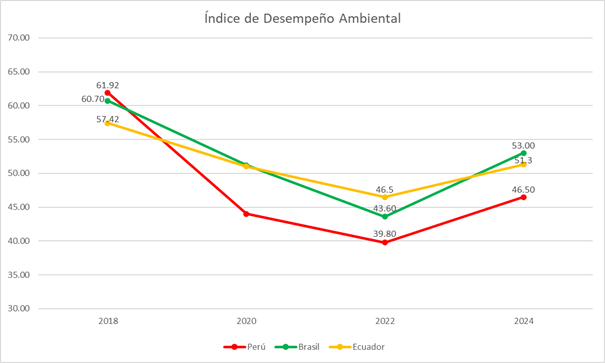

Ante dicha preocupación, también se han desarrollado diferentes herramientas para exponer y sistematizar las buenas prácticas que los Estados implementan. En esa lógica, el índice de Desempeño Ambiental (EPI en inglés) es un método que cuantifica y clasifica el desempeño de los países en materia ambiental. Se utilizan 58 indicadores de desempeño, los cuales se clasifican en 11 categorías diferentes. Funciona en una escala que va del 0 al 100, donde una puntuación alta en el EPI significa que un país está gestionando sus desafíos ambientales de forma más efectiva, mientras que una puntuación baja indica lo contrario.

Elaboración: CooperAcción

En este gráfico, podemos apreciar cómo los tres países cuyos retrocesos hemos expuesto previamente, poseen un índice sumamente deficiente, no habiendo podido recuperar los estándares previos a la pandemia. Por ejemplo, el Estado peruano actualmente se encuentra en el puesto 85 global del EPI, siendo el puesto 23 de la región Latinoamérica y el Caribe.

Asimismo, en el contexto de post-pandemia, el desempeño ambiental de los países analizados, pese a tener una leve recuperación, revela un estancamiento preocupante, el cual se traduce en una deficiencia regional por satisfacer las necesidades ambientales. La falta de progreso no es una casualidad, sino es un barómetro que confirma que la institucionalidad ambiental se encuentra deteriorada.

Es crucial destacar que estos resultados reflejan un deterioro previo a las polémicas medidas de flexibilización presentadas en esta nota. Si dichas iniciativas llegan a materializarse, es previsible que el desempeño de los países en el EPI se vea aún más perjudicado, lo que agravaría la vulnerabilidad de la región ante los desafíos ecológicos y comprometería de forma irreversible sus objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo.

Conclusiones frente a los casos de la región

El análisis de los casos de Perú, Ecuador y Brasil revela una tendencia regional alarmante hacia el debilitamiento de la institucionalidad ambiental en favor de intereses económicos. Pese a que cada país aborda el problema con un enfoque diferente, el resultado final es el mismo: se prioriza los proyectos de inversión sobre la conservación.

La percepción de la institucionalidad ambiental como un obstáculo se manifiesta en la forma en que las leyes, los ministerios y los procesos de licenciamiento son tratados no como herramientas esenciales para el desarrollo sostenible, sino como impedimentos burocráticos. La flexibilización o eliminación de estos mecanismos se justifica bajo la premisa de facilitar la inversión, lo que denota una clara subordinación de los objetivos ambientales a los económicos. Lo que es sumamente incongruente, pues el desarrollo sostenible no debería ser un obstáculo, sino una ventana de oportunidad para que las empresas cumplan con su debida diligencia.

Finalmente, estos proyectos representan un grave riesgo en el contexto de la crisis climática. En un momento en que la comunidad internacional y las cortes de derechos humanos señalan la urgencia de fortalecer las herramientas de protección ambiental, estas políticas estatales en Sudamérica se mueven en dirección contraria.

[1] Proyecto de Ley N° 11822/2024-CR https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzA1ODk4/pdf

[2] WWF-Ecuador. (31 de julio de 2025). WWF-Ecuador advierte un retroceso institucional ante la fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas. https://www.wwf.org.pe/?396553/Retroceso-institucional-ante-la-fusion-del-Ministerio-de-Ambiente-con-Energia-y-Minas

[3] Ortiz, E. (21 de julio de 2025). Las inversiones de los vecinos amazónicos que pueden ser un mal negocio. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/las-inversiones-de-los-vecinos-amazonicos-que-pueden-ser-un-mal-negocio/

[4] Yale Center For Environmental Law And Policy-YCELP-Yale University, Center For International Earth Science Information Network-CIESIN-Columbia University, & World Economic Forum-WEF. (2018). 2018 Environmental Performance Index (Version 2018.00) [Data set]. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4X928CF

Yale Center For Environmental Law And Policy-YCELP-Yale University, & Center For International Earth Science Information Network-CIESIN-Columbia University. (2020). 2020 Environmental Performance Index (Version 2020.00) [Data set]. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/F54C-0R44

Yale Center For Environmental Law And Policy-YCELP-Yale University, & Center For International Earth Science Information Network-CIESIN-Columbia University. (2023). 2022 Environmental Performance Index (EPI) (Version 2022.00) [Data set]. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/DWT2-9K25

Block, S., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2024). 2024 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. https://epi.yale.edu/downloads/2024-epi-report-20250106.pdf

Compartir: